Wer Landschaften fotografiert, kommt irgendwann auf den Gedanken, dass es Sinn machen könnte, sich mit einigen ND- Filtern einzudecken. Man braucht in diesem Gebiet die längeren Verschlusszeiten öfter, als man sich das im Allgemeinen vorzustellen vermag. Ein Absenken der ISO ist nur begrenzt möglich; gleiches gilt für das Schließen der Blende. Ein Grund kann das Vermeiden des Einfrierens einer Bewegung sein (z.B. Wasser jeglicher Art). Ein weiterer die Betonung des Himmels und wiederum ein anderer Grund kann das Reduzieren von Kontrasten sein. Bei den letztgenannten Gründen sind wir aber schon bei den partiellen Graufiltern, die man ganz allgemein (Grau-) Verlaufsfilter nennt.

Im Studio verhält sich das ähnlich. Wer in erster Linie Produktfotos macht, hat andere Anforderungen an das Blitzsystem als jemand, der vor allem Portraits macht. Vor allem für die Leistung der Blitzanlage gilt das. Ein 500 WS- Kompaktblitz kann für Sachfotos unter Umständen gut ausreichen, wenn man das Ganze, wie mittlerweile üblich, mit einer Kleinbild- oder Mittelformatkamera macht. Wenn man mit dem selben Gerät ein Portrait aufnehmen will, kann das schon viel zu kräftig sein, wenn man noch ein bisschen mit der Schärfentiefe spielen will oder muss. Auch hier kommen solche Filter zum Einsatz.

Für meine Großbildkamera habe ich seit einigen Jahren ein Cokin- System in Gebrauch, das aus genau vier Filtern besteht: Je einen Rot- Gelb- Grün- und Orangefilter. Die Filter sind quadratisch mit 85 mm Kantenlänge und aus Kunststoff. Diese Filter passen gerade noch auf mein dickstes Objektiv für dieses Format, ein Symmar 5,6/300 mit einem 82mm- Filtergewinde. Wenn man die Bilder auf 70/100 vergrößert, fällt der Auflösungsverlust noch nicht ins Gewicht. Wir haben bis hierher, von einem Negativfomat von 9×12 cm ausgehend, immerhin auch nur etwa um den Faktor 8,33 vergrößert. Wenn man so einen Filter an eine Kleinbildkamera setzt, liegt der Faktor schon bei etwa 28 und bei einem APS-Sensor ergibt das schon eine knappe 42.

Die 85er Filter sind allerdings im Normalfall nur bis etwa 72mm Filterdurchmesser wirklich verwendbar, wenn man nicht mit wirklich extremen Weitwinkeln arbeitet. Deshalb funktioniert z.B. das 85er System auch noch am Symmar, das im 4×5″/9×12- Format als leichtes Telobjektiv dient. Bei den kürzeren Brennweiten dort sind die Filterdurchmesser deutlich kleiner: Das 150er Symmar für meine Zigarrenkiste hat z.B. nur einen Filterdurchmesser von 49 mm. An einer größeren Kamera ist das so vermutlich kaum noch nutzbar.

Gehe ich weiter und sehe, dass z.B. mein Fujinon XF 1:4/10-24 schon einen Filterdurchmesser von 72mm und eine kürzeste Brennweite von 15mm (in Kleinbild gerechnet) hat, muss der Filter deutlich größer werden. Sinnig erscheint als Minimum nur noch ein 100mm- System.

Das Fazit daraus ist, dass man eher konservativ denken und ein deutlich höherwertiges System anschaffen sollte oder, wie man das als Amateur eigentlich immer tut, Kompromisse eingehen muss. Kunststofffilter sind systembedingt kratzempfindlicher. Und wenn der Abbildungsmaßstab und daraus resultierend die Brennweiten kleiner werden und die daraus erwachsende Schärfentiefe zunimmt, können sich diese Kratzer negativ auf das Ergebnis auswirken. Zuerst im Kontrast durch Reflexionen, und wenn es mehr oder tiefere Kratzer werden, auch in der Auflösung des Bildes. Man sieht das erst nach einiger Zeit der Nutzung und, wenn der erste Kratzer drauf ist, auch nur im direkten Vergleich. Zudem halten diese Filter nicht so lange wie Glasfilter: Unter UV- Licht können sie mit der Zeit trüb werden. Trotzdem kann es sinnig sein, sich solche Filter anzuschaffen, wenn man sie als etwas sieht, das man „opfern“ will oder in Situationen arbeitet, in denen Glasfilter zu bruchanfällig oder zu teuer sind. Flugreisen können so ein Grund sein. Wobei man dieses Problem allerdings mit Hilfe der Transportverpackung lösen kann.

Glasfilter sind im Allgemeinen deutlich teurer als ihre Gegenstücke aus Kunststoff, wenn man sich die Mühe macht und ein bisschen nach Preisen sucht. Das gilt bei hochwertigen Filtern aber nicht immer. Lee- Filter, um ein Beispiel zu nennen, sind teurer als die günstigsten Glasfilter. Das System an sich erfreut sich aber eines sehr guten Rufs und richtet sich in erster Linie professionelle Fotografen. Andere wiederum, die auch Glasfilter im Programm haben, verkaufen sie deutlich teurer als ihre Gegenstücke aus Kunststoff. Bei Cokin z.B. kann man ein Kunststoffkit aus drei ND- Filtern mit 100mm Kantenlänge ab etwa 80 Euro plus Halter haben. Aus Glas kostet ein einziges Exemplar im Handel aber 150-180 Euros in der gleichen Größe. Die Zielgruppe ist eine andere: Kunststoff ist für Amateure gedacht und Glas für Pros. Ich habe also mit den günstigen Cokins angefangen, um an einem Punkt zu stehen, von dem man weitergehen kann.

Graufilter sind zudem häufig nicht farbneutral. Bei reinen Grauflitern kann man das meistens über den Weißablgleich korrigieren. In der Regel wird mit steigender Dichte ein mehr oder weniger deutlicher Magentastich sichtbar, der zumindest bei den „vollen“ Filtern sehr gut in der Nachbearbeitung korrigiert werden kann. Bei den graduellen Filtern gestaltet sich das mit zumehmender Dichte der Filter schwieriger, ist aber meistens bis 0,9(Drei Stufen Verlängerungsfaktor) noch vertretbar.

Die Qualität

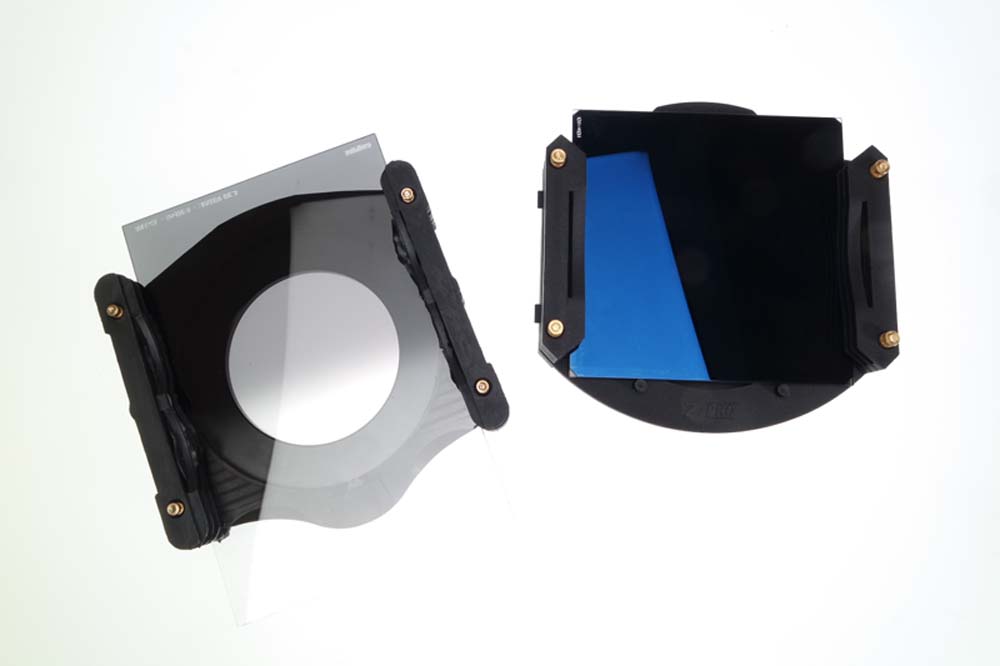

…fängt schon bei den Haltern an. Ich habe zwei Modelle besorgt. Ein Exemplar von Cokin und eines von Zomei. Besser ist der Cokin. Beim Zomei neigen zumindest die Cokin- Filter dazu, sich zu verklemmen. Man kann die Filter in den Cokin- Halter definierter einsetzen, weil eigens dazu ein paar bewegliche Stifte am Halter vorhanden sind. Zudem ist der Cokin- Halter deutlich besser verarbeitet. Wer Geld sparen will, kann das bei den Gewindeadaptern tun. Deren Maße sind identisch. Man kann da auch zur Billigversion greifen. Wer mehr Geld ausgeben will, kann das tun. Die Filter passen auch zu Systemen von Formatt, Lee, NiSi und anderen Anbietern und sind damit untereinander austauschbar.

Über die Fertigungsqualität der Filter selbst kann ich bei beiden Herstellen nichts schlechtes sagen: Der ND 0.9 ist aus Kunststoff und von Cokin und die beiden anderen ND- Filter (1,8 und 3,0) sind aus Glas und kommen von Zomei. Relevant werden die Farbverschiebungen erst bei wirklich großen Dichten. Zumindest bei der Maßhaltigkeit ist das einfach: Es passt oder eben nicht.

Die Probleme liegen in erster Linie bei den Kameras: Wenn man den ND 3(also Verlängerungsfaktor 1000) benutzt, kann man sehr schnell an Belichtungszeiten im Minutenbereich kommen. Das führt nicht nur zu Farbverschiebungen, sondern bei Belichtungszeiten über etwa einer Minute auch zu Rauschen auf dem Kamerasensor in einem Ausmaß, das zumindest bei CCD- Sensoren wie dem der Pentax 645D, mit der ich die ersten Testbilder gemacht habe, kaum noch unter Kontrolle zu bekommen ist. Im Klartext: Man muss sich zumindest bei dieser Kamera ein bisschen einschränken, was das angeht.

Zudem funktioniert bei so langen Belichtungen der eingebaute Belichtungsmesser und damit die Belichtungsautomatik der Kamera nicht mehr. Man muss also selbst rechnen und zudem zumindest beim ND3 noch einen Zuschlag von etwa einer halben bis einer Blende geben, um an halbwegs korrekt belichtete Bilder zu kommen.

Genug geredet

…und Butter bei die Fische. Die ersten Experimente bestätigen das oben Gesagte: Wenn die Dichte des Filters zunimmt, entsteht ein Magenta- Farbstich. Auf der anderen Seite scheint zumindest die Nikon D800, für die das Kit primär gedacht ist(An den Fujis habe ich das noch nicht testen können) den Farbstich über den (automatischen) Weißabgleich sauber auszukorrigieren.

Probiert habe ich es mal mit ein paar HDRs und mal wieder mit einigen Bildern von der Oker bei Goslar, unterhalb der Okertalsperre. Die derzeitige Dürre führt allerdings nicht zu großem Wasserfluss, so dass ich hier nur etwas mit weniger Wasser zeigen kann.

Mit den HDRs geht es los.

Man kann sehr schön sehen, dass das Bild eigentlich sterbenslangweilig ist und ungleichmäßg belichtet erscheint. Hier ist das so gewollt. Was also tun?

Man nehme also den 1000er und den graduellen 8er Filter und belichte das erste Bild äußerst knapp, so dass die Sonne gerade keine Zeichnung mehr hat; sprich, dass die Lampe gerade „ausgefressen“ erscheint. Dann startet man mit einer ganzen Belichtungsreihe, bis die hier grauen Wolken erst schwarz und am „langen Ende“ weiß erscheinen.

Das erste Ergebnis ist das hier:

Das zweite sieht so aus:

Was man nun zeigt, ist Geschmackssache. Klar ist aber, dass die Belichtungszeit mit dem 1000er Filter schon bei über einer Minute lag und dass damit auch das Gras und damit eigentlich das gesamte Bild unscharf werden. Die Bilder sind auch nicht dazu gedacht, irgendeinen künstlerischen Wert zu erzeugen, sondern dienen hier nur der Sichtbarmachung dessen, was hier besprochen wird.

Die Oker unterhalb der Talsperre. 15 Sek. bei Blende 16 und ISO 200. Mit einem alten Nikkor 4/80-200.

Das Bild oben ist mit dem ND64 von Zomei entstanden. Aus meiner Sicht sind die Farben sehr neutral und Auflösungsverluste lassen sich hier auch in der 100%- Ansicht nicht identifizieren.

Auch die Oker. 15 Sek. bei Blende 16. ISO 200. Mit einem alten Nikkor 3,5-4,5/35-105. Auch mit dem ND64- Filter.

Zur Technik: Die Kamera war eine Nikon D800. Die Objektivdaten stehen jeweils unter den Bildern. Alles von einem kompakten Reisestativ aus Carbon, wie es bei so langen Zeiten eben üblich ist. Bearbeitet wurden die Bilder in Photoshop Elements 13.